- 药品简介

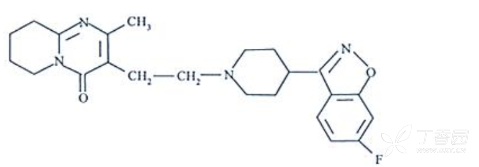

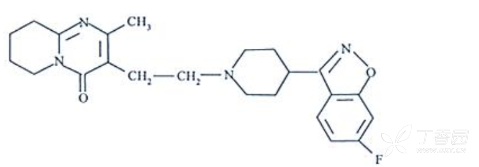

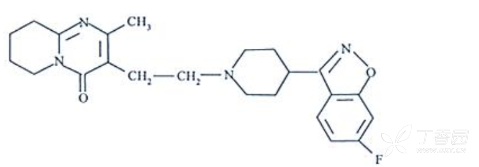

【成份】

本品的主要成分为利培酮,其化学名称为:3-[2-[4-(6-氟-1,2-苯并异噁唑-3-基)-1-哌啶基]乙基]-6,7,8,9-四氢-2-甲基-4 H-吡啶并[1,2-α]嘧啶-4-酮

分子式:C23H27FN4O2

分子量:410.49

化学结构式:

【规格】

1mg

【适应症】

用于治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状(如:幻觉、妄想、思维紊乱、敌视、怀疑)和明显的阴性症状(如:反应迟钝、情绪淡漠及社交淡漠、少语)。也可减轻与精神分裂症有关的情感症状(如:抑郁、负罪感、焦虑)。对于急性期治疗有效的患者,在维持期治疗中,本品可继续发挥其临床疗效。

精神分裂症:13 至 17 岁青少年

I型双相障碍急性躁狂或混合性发作:10 至 17 岁儿童和青少年

孤独症相关的易激惹:5 至 17 岁儿童和青少年

智力低下或精神发育迟滞及品行障碍相关的攻击或其他破坏性行为:5 至 17 岁儿童和青少年。

【用法用量】

由使用其它抗精神病药物改用本品者:开始使用时,应渐停原先使用的抗精神病药。若患者原来使用的是精神病药的长效注射剂,则在原定下一次注射时开始使用本品替换该药物治疗。对已用的抗帕金森氏症的药物是否需要继续则应定期地进行再评定。

成人:每日 1次或每日2次。

推荐起始剂量为一日二次,一次1 mg,第二天增加到一日二次,一次2 mg;如能耐受,第三天增加到一日二次,每次3 mg。此后,可维持剂量不变,或根据个人情况进一步调整。

为期1-2年的临床试验表明利培酮延缓精神分裂症复发的有效剂量为2-8 mg/天,同时也证实了采用一日一次给药方式的有效性和安全性。试验中起始剂量为第一日1 mg,第二天增加到一日2 mg,第三天可增加到一日4 mg,此后,可维持剂量不变,或根据个人情况进一步调整。

临床医师应定期对患者进行再评估以确定适当剂量进行维持治疗的必要性。

不管采用何种给药方式,对某些患者应进行缓慢的剂量调整,调整的间隔时间一般不少于一周;调整时,推荐增减剂量幅度以 1-2 mg 的小剂量进行。

利培酮的最大有效剂量范围为日 4-8 mg,但一日二次,每日剂量超过 6 mg 给药不能证明比较低剂量更有效,而且同更多的锥体外系症状和其他副作用有关,因此一般不推荐使用。由于对剂量大于每日 16 mg 的安全性尚未评价,因此每日用药剂量不应超过 16 mg。

在需要加强镇静作用时,可加用苯二氮类药物。

老年人:建议起始剂量为每日二次,每次 0.5 mg。根据个人需要,剂量逐渐增加到一日二次,一次 1-2 mg。剂量调整间隔应不少于 1 周,剂量增减的幅度为每日二次,每次 0.5 mg。在获得更多经验前,老年人应慎用利培酮。

肾病和肝病患者:建议起始剂量为每日二次,每次 0.5 mg。根据个人需要,剂量逐渐增加到一日二次,一次 1-2 mg。剂量调整间隔应不少于 1 周,剂量增减的幅度为每日二次,每次 0.5 mg。这些患者的临床应用经验有限,用药应慎重。

【禁忌】

已在应用利培酮治疗的患者中观察到过敏反应,包括血管神经性水肿。因此,已知对本品成分过敏的患者禁用。

【注意事项】

1.由于本品具有α受体阻断作用,因此在用药初期时,有可能会发生(体位性)低血压。在上市后利培酮和抗高血压治疗联合使用时已经观察到临床显著的低血压。对于已知患有心血管疾病的患者(如心衰、心肌梗塞、传导异常、脱水、血容量降低或脑血管疾病)应慎用本品,剂量应按推荐剂量逐渐增加(见用法用量),如发生血压过低现象,应考虑减少剂量。

2.同其它所有具有多巴胺受体拮抗剂性质的药物相似,本品也可能引起迟发性运动障碍,其特征为有节律的非自主运动,主要见于舌及面部。有报道表明,椎体外系症状的发生是迟发性运动障碍发展的风险因素,而与其它传统抗精神病药物相比,本品较少引起锥体外系症状,因此与同类药物相比本品引发迟发性运动障碍发生的风险较低。如果出现迟发性运动障碍的症状,可考虑暂停使用所有的抗精神病药。

3.已有报道指出,服用传统的抗精神病药会出现神经阻滞恶性综合症,其特征为高热、肌肉僵直、颤抖、意识障碍和肌酸磷酸激酶水平升高。其他体征可能包括肌红蛋白尿(横纹肌溶解)和急性肾功能衰竭。此时应停用包括本品在内的所有抗精神病药物。

4.肾功能损伤患者消除抗精神病活性成份的能力低于肾功能正常的成年人。肝功能损伤患者中利培酮游离片段的血浆浓度升高。对于老年患者、肝病患者、肾病患者推荐的特殊剂量,参见【用法用量】部分。

5.由于包括本品在内的抗精神病药物对 Lewy 体痴呆(DLB)或帕金森氏症患者可能增加与抗精神病药物相关的恶性综合征或帕金森样症状恶化的风险,对抗精神病药的敏感性也会增加;在临床试验中将这些患者排除了。敏感性增加的表现包括意识错乱、迟钝、姿势不稳定伴有频繁跌倒,以及锥体外系症状。因此医生在处方时应权衡利弊。

6.在随机安慰剂对照的临床试验中,已经观察到在使用一些非典型抗精神病药物的痴呆人群中,脑血管不良事件的风险大约升高 3 倍。来自六项在大多数患有痴呆的老年患者(>65 岁)中进行的安慰剂对照的研究的汇总数据显示,脑血管不良事件(严重和非严重,结合)在使用利培酮治疗的患者中的发生率为 3.3%(33/1009),在使用安慰剂治疗的患者中发生率为 1.2%(8/712)。比值比(95% 精确置信区间)为 2.96(1.34,7.50)。该风险增加的机制未知。对于其他抗精神病药或者其他患者人群,风险增加不能被排除。在具有中风风险因素的患者中,应该谨慎使用利培酮。当与阿尔茨海默痴呆患者相比时,在混合型或者血管型痴呆患者中,脑血管不良事件的风险显著较高。因此,患者患有的不是阿尔茨海默痴呆而是其他类型的痴呆时,不得使用利培酮治疗。建议医生通过考虑在单独患者中中风的风险预测因素,评价在患有痴呆的老年患者中使用利培酮的风险和受益。应该提醒患者/看护者立即报告潜在脑血管不良事件的体征和症状,例如突然无力或者面部、胳膊或腿部麻木以及语言或视觉问题。应该及时考虑所有治疗方案,包括终止使用利培酮。对于在中度至重度阿尔茨海默痴呆患者中的持续性攻击,为了补充疗效有限或者无效的非药理学方法以及当具有伤害自己或者他人的潜在风险时,应该仅短期使用利培酮。应该对患者进行定期的再评价,以及对继续治疗的需求进行再评价。

在对 17 个非典型抗精神病药物(包括利培酮)的对照试验进行的一项汇总分析中,使用非典型抗精神病药物进行治疗的老年痴呆患者的死亡率与安慰剂组相比有所增加。在此人群中对口服利培酮进行的安慰剂对照试验表明,使用利培酮治疗的患者的死亡率为 4.0%,而使用安慰剂治疗的患者死亡率为 3.1%。优势率(95% 的精确置信区间)为 1.21(0.7,2.1)。患者死亡的平均年龄(范围)为 86 岁(范围在 67-100 岁之间)。两项大型观察性研究的数据表明,使用传统抗精神病药治疗的老年痴呆患者与不使用这些药物治疗的患者相比,死亡风险也有小幅度增加。缺乏足够的数据以给风险准确度做出切实的估计,风险增加的原因尚不清楚。观察性研究中死亡率增加的发现可归因于抗精神病医疗产品针对患者的某些特征尚不清楚。

7.在老年痴呆患者中进行的利培酮安慰剂对照试验表明,使用呋塞米加利培酮治疗的患者(7.3%;平均年龄 89 岁,范围在 75-97 岁之间)与单独使用利培酮的患者(3.1%;平均年龄 84 岁,范围在 70-96 岁之间)或单独使用呋塞米的患者(4.1%;平均年龄 80 岁,范围在 67-90 岁之间)相比死亡率更高。在 4 个临床试验中有两个观察到使用呋塞米加利培酮治疗的患者死亡率增加。利培酮与其它利尿药(主要是低剂量的噻嗪类利尿药)合并用药就没有类似结果。没有发现解释这一结果的病理生理学机制,也没有观察到致死病因的一致模式。尽管如此,在决定使用之前应谨慎,并考虑这一组合或与其它强效利尿药联合治疗时的风险和效益。使用其它利尿药与利培酮联合治疗的患者未见死亡率增加。不论什么治疗,脱水总的来说都是死亡的危险因素,因此在老年痴呆患者中应该小心避免。

8.使用抗精神病药物(包括利培酮)时有见白细胞减少、嗜中性粒细胞减少和粒细胞缺乏事件的报告。在上市后监督中,粒细胞缺乏的报告非常罕见(<1/10000 患者)。具有有临床意义的低白细胞计数(WBC)或药物诱导性白细胞减少/嗜中性粒细胞减少的患者应该在治疗的前几个月进行监测,一旦出现有临床意义的 WBC 降低、又没有其它致病因素时,应考虑停用利培酮。临床中性粒细胞显著减少的患者,应仔细监测发热或其它症状或感染指征,如果出现这些症状或指征,应立即治疗。中性粒细胞严重减少(绝对中性粒细胞计数 < 1 × 109/)的患者应停用利培酮,并对其 WBC 进行跟踪监测直到恢复。

9.在利培酮的治疗过程中,高血糖症、糖尿病和既往糖尿病恶化的报告非常罕见。在某些病例中报告了之前有体重增加,这可能是一个诱发因素。与酮酸中毒相关联非常罕见,也罕见与糖尿病昏迷相关。建议根据所使用的抗精神病药物的指南进行恰当的临床监测。使用非典型抗精神病药物(包括利培酮)治疗的患者应该对高血糖症(如烦渴、多尿、贪食和乏力)的症状进行监测,有糖尿病的患者应该定期对血糖控制恶化进行监控。

10.在使用有α1a-肾上腺素能拮抗作用的药物(包括利培酮)进行治疗的患者中进行白内障手术时曾观察到术中虹膜松弛综合征(IFIS)(参见【不良反应】项)。IFIS 可能会增加术中和术后出现眼部并发症的风险。在手术前应该让眼科医生知道现在或曾经使用的有α1a-肾上腺素能拮抗作用的药物。在白内障手术前停用α1 受体阻滞疗法的潜在受益还不确定,必须将其与停用抗精神病药物疗法的风险进行权衡。

11.在使用抗精神病药物期间,报告有静脉血栓栓塞(VTE)的病例。由于接受抗精神病药物治疗的患者经常出现获得性 VTE 危险因素,应在用利培酮治疗之前及期间识别所有可能的 VTE 危险因素,并采取预防措施。

12.上市后 QT 延长的报告非常罕见。和其它抗精神病药物一样,在已知有心血管疾病、QT 延长家族史、心动过缓或电解质紊乱(低钾血症、低镁血症)的患者中使用利培酮应谨慎,因为它有可能会增加致心律失常性作用的风险,在与已知能延长 QT 间期的药物合并用药时也应谨慎。

13.传统的抗精神病药会降低癫痫的发作阈值,故癫痫的病人应慎用本品。

14.由于利培酮的α-肾上腺素能阻断作用,在使用利培酮治疗时可能发生阴茎异常勃起。

15.在使用利培酮时有报告显著的体重增加。应定期对体重进行监测。

16.尚未系统评估本品与其他药物合用的风险,鉴于本品对中枢神经系统的作用,在与其他作用于中枢系统的药物合用时应谨慎。

17.有吸入性肺炎风险的患者在服用利培酮时应特别谨慎。

18.在利培酮的临床前研究中观察到了止吐作用。这一作用如果在人体中出现可能会掩饰某些药物用药过量的体征和症状,或掩饰肠梗阻、雷氏症候群和脑肿瘤等情况的体征和症状。

19.患有精神分裂症的患者都有自杀的可能性,因此在药物治疗同时对高危患者进行密切监护是必须的。

20.对于所患疾病可能影响新陈代谢或者血液动力学反应的患者,在服用利培酮时应当谨慎。

21.对驾驶及操作机器能力的影响

因为利培酮对神经系统和视觉的潜在影响,利培酮可能会对驾驶和操作机械的能力造成轻度或中度影响。因此,在了解到患者对该药的敏感性前,建议患者在治疗期间不应驾驶汽车或操作机械。

22.高泌乳素血症是利培酮治疗的常见副作用。对有证据(例如男性乳房发育症、月经紊乱、停止排卵、生育障碍、性欲减退、勃起功能障碍和乳溢)表明具有催乳素可能的相关副作用的患者,建议评估其血浆催乳素水平。

组织培养研究表明,催乳素可能会刺激人类乳腺肿瘤的细胞生长。虽然临床和流行病学研究到目前为止还未发现与抗精神病药给药之间的明显关联,建议在有相关病历的患者中谨慎用药。在有既往高泌乳素血症的患者和患有可能有催乳素依赖性的肿瘤的患者中使用利培酮应谨慎。

【药理作用】

利培酮是一种选择性的单胺能拮抗剂,对 5-HT2受体、D2受体、α1及α2受体和 H1受体亲和力高。对其他受体亦有拮抗作用,但较弱。对 5-HT1c,对 5-HT1 D,和对 5-HT1A有低到中度的亲和力,对 D1及氟哌丁苯敏感的σ受体亲和力弱,对 M 受体或β1及β2受体没有亲和作用。

利培酮治疗精神分裂症的机制尚不清楚。据认为其治疗作用是对 D2受体及 5-HT2受体拮抗联合效应的结果,对 D2受体及 5-HT2以外其他受体的拮抗作用可能与利培酮的其他作用有关。

【药代动力学】

利培酮经口服后可被完全吸收,并在 1-2 小时内达到血药浓度峰值,其吸收不受食物影响。本品在体内可迅速分布,分布容积为 1-2L/kg。在血浆中,利培酮与白蛋白及α1酸糖蛋白相结合,利培酮的血浆蛋白结合率为 88%,9-羟基利培酮的血浆蛋白结合率为 77%。在体内,利培酮经 CYP2D6 代谢成 9-羟基利培酮,后者与利培酮有相似的药理作用。利培酮与 9-羟基利培酮共同构成本品抗精神病有效成份,利培酮在体内的另外一个代谢途径为 N-脱烃作用。利培酮的消除半衰期为 3 小时左右,9-羟基利培酮及其它活性代谢物消除半衰期均为 24 小时。大多数病人在 1 天内达到利培酮的稳态,经过 4-5 天达到 9-羟基利培酮的稳态。在治疗剂量范围内,利培酮的血药浓度与给药剂量成正比。用药一周后,70% 的药物经尿液排泄,14% 的药物经粪便排出,经尿排泄的部分中,35-45% 为利培酮和 9-羟基利培酮,其余为非活性代谢物。一项单剂量研究显示,老年患者和肾功能不全患者的利培酮血浆浓度较高,清除速度较慢;利培酮血浆浓度在肝功能不全患者中正常。

【毒理研究】

遗传毒性:Ames 试验、小鼠淋巴细胞畸变试验、体外大鼠肝细胞 DNA 修复试验、小鼠体内微核试验、果蝇性别相关隐性致死试验、人淋巴细胞或中国仓鼠细胞染色畸变试验结果均为阴性。

生殖毒性:在 Wistar 大鼠的生殖毒性试验中,利培酮 0.16-5 mg/kg(以 mg/m2计,为人最大推荐剂量 16 mg/日(MRHD)的 0.1-3 倍)降低交配次数,但不影响生育能力,该影响只发生在雄性大鼠上。在只给予雄性大鼠药物处理的生育力与早期胚胎发育研究中,未观察到交配行为受影响。Beagle 犬的亚慢性试验中,利培酮剂量为 0.31-5 mg/kg(以 mg/m2计,为 MRHD 的 0.6–10 倍)时,精子活力及浓度下降,相同剂量下血清睾丸酮水平剂量相关性降低。停药后,血清睾丸酮水平及精子参数可部分恢复,但仍处于低水平。大鼠或犬中均未确定无影响剂量。

在 SD 及 Wistar 大鼠和新西兰家兔的胚胎-胎仔发育毒性试验中,利培酮剂量分别为 0.63-10 mg/kg 或 0.31-5 mg/kg(以 mg/m2计,分别为 MRHD 的 0.6-6 倍和 0.4-6 倍)。与对照组比较,未观察到畸形发生率增加,剂量为 0.16-5 mg/kg(以 mg/m2计,为 MRHD 的 0.1-3 倍)时,大鼠哺乳期前 4 天幼仔死亡增加。尚不明确这些动物死亡是由于胎仔或幼仔的直接作用,还是对母体的影响造成。未确定大鼠幼仔死亡率增加的无影响剂量。

围产期试验中,2.5 mg/kg(以 mg/m2计,为 MRHD 的 1.5 倍)时,大鼠幼仔死产增加。在一项大鼠交叉抚养试验中,对胎仔或幼仔的毒性作用表现为出生时活幼仔数减少、死亡幼仔数增加、与母体动物给药量相关的幼仔出生体重降低。此外,无论幼仔是否交叉抚养,幼仔出生第一天死亡率增加,呈剂量相关性。利培酮对母体行为有损害,由对照动物生产而由给药母鼠抚养幼仔的体重增量和生存率降低(哺乳第 1-4 天)。这些作用均在 5 mg/kg(以 mg/m2计,为 MRHD 的 3 倍)剂量组观察到。

利培酮可通过胎盘转运至大鼠幼仔体内。动物试验显示,利培酮可经乳汁分泌。

致癌性:小鼠、大鼠掺食法给予利培酮 0.63、2.5 和 10 mg/kg(以 mg/kg 计,分别为 MRHD 的 2.4、9.4、37.5 倍;以 mg/m2计,小鼠剂量分别为 MRHD 的 0.2、0.75、3 倍;大鼠剂量分别为 0.4、1.5、6 倍),持续给药分别为 18 个月和 25 个月,雄性小鼠未达到最大耐受剂量。结果显示,垂体腺瘤、内分泌性胰腺腺瘤和乳腺腺癌出现有统计学意义的显著增加。抗精神病药物可使啮齿类动物催乳素水平长期升高。在利培酮致癌性试验中没有测定催乳素水平,但在亚慢性毒性试验中的测定结果显示,与致癌性试验中相同的利培酮剂量可使小鼠和大鼠催乳素水平升高 5 到 6 倍。其他抗精神病药物长期给药时,在啮齿类中发现乳腺、垂体及胰腺肿瘤发生增加,并认为是由催乳素介导。在啮齿类上催乳素介导的内分泌肿瘤的发生与人用风险的相关性尚不清楚。

【生产企业】

Novartis(Bangladesh)Limited

信息来源:丁香园用药助手